San Salvaro di Monselice (ex agenzia Trieste)Il Gloria nel “Territorio Padovano” accenna a questa chiesa e convento e precisa che fu eretta dai monaci di Santa Giustina di Padova sul terreno che ebbero in dono con altri poderi attorno al 1095 da Litolfo da Carrara. Il complesso religioso sorgeva “poco lontano dalla porta orientale del Castello” e precisamente nell’angolo formato dalla strada che porta in via Vetta laddove oggi si trovano le cantine, i grani e le abitazioni dell’ex ditta Trieste di Padova. Chiesa di san Salvaro vista da via Vetta. Si vede la facciata dove ora sono state ricavate 9 finestre e sulla sinistra quello che è rimasto del chiostroLa località era sotto la giurisdizione della parrocchia di San Martino che a sua volta, per disposizione effettuata dal Vescovo nel 970, apparteneva ai monaci di S. Giustina di Padova. La tradizionale raccolta dagli storici monselicensi Cocchi e Furlani, ed avvalorata dalla interpretazione dei documenti del tempo studiati dal Brunacci e dall’Orologio, porterebbe invece a stabilire il 1072 quale epoca di fondazione del convento. L’antico convento di San Salvaro visto da via VettaAl di là di queste ipotesi, nel corso del XII secolo si era venuto a costituire un piccolo monastero, che viveva dei proventi ricavati dai pochi terreni di pertinenza; proprio per l’esiguo numero di questi, non si costituì mai una vera e propria corte dominicale. Gli abati di S. Giustina (come avevano fatto per le corti di Rovolon e di Torreglia) adibirono S. Salvaro a sede di villeggiatura estiva e di convalescenza per i propri monaci, vista la felice ubicazione pedecollinare. Questa piccola corte era quindi governata da un padre Rettore, coadiuvato da altri tre o quattro monaci. Schizzo della chiesa di San Salvaro Da Via vetta di nota ancora tra l’intonaco la facciata della chiesaFabio Zecchin, nel suo libro, identifica il complesso monastico di San Salvaro come il tipo esempio di insediamento benedettino che grazie alle sue realizzazioni in campo agricolo idraulico ed amministrativo è riuscito a trainare l’economia fondiaria della bassa padovana del XII secolo. Nel nostro territorio le corti monastiche dipendenti da Santa Giustina svolsero, come hanno giustamente messo in rilievo lo Zecchin e lo Stella, una funzione di bonifica e di razionale coltivazione della terra che non fu ad esclusivo vantaggio della sede padovana, ma che tese a far compartecipi « al bene e al male » gli stessi contadini.

|

||||||||||||||||||||||||||||

STORIA MODERNA DI SAN SALVAROSoppresso il convento nel 1810, i beni furono demaniati e quindi venduti a privati. Nel 1817 per la sua posizione, decentrata rispetto al paese, e per l’ampiezza dei suoi locali il monastero viene adibito a lazzaretto in seguito ad un’epidemia di tifo. Passarono così in proprietà della famiglia Trieste da Padova il 18 luglio 1836. La sua vasta proprietà si spiega appunto con gli acquisti fatti di beni demaniali derivanti dalla soppressione delle Corporazioni Religiose, acquisti che non potevano essere colpiti dalla scomunica lanciata dalla S. Sede, perché i Trieste appartenevano a religione ebraica. Con la chiusura del convento anche la chiesa cessò la funzione religiosa tanto che qualche tempo dopo circa il 1840, i Trieste donarono alla chiesa di San Martino la mensola dell’altare i cui marmi servivano alla costruzione dal pulpito e cedettero il tabernacolo alla chiesa dell’Ospedale di S. Filippo. Dell’antica abbazia di S. Salvaro oggi resta solo l’intitolazione ad una delle vie adiacenti la corte. Tranne che dagli studiosi, infatti, la tenuta è conosciuta come “l’azienda del Trieste”, soprattutto dalle persone più anziane, che ricordano quando, prima della massiccia meccanizzazione dell’agricoltura, qui trovavano lavoro in tanti. Molti degli stessi Monselicensi, in particolare i più giovani, ignorano che quei vecchi edifici circondati da mura in passato costituivano il nucleo di una corte benedettina. Così, insieme all’oblio della memoria, S. Salvaro ha conosciuto anche i danni del tempo e l’incuria degli uomini. Fortunatamente, però, gli attuali proprietari (che hanno rilevato la tenuta una decina d’anni fa) si stanno dedicando al ripristino del vasto complesso. Il lavoro dei campi (notevolmente ridimensionati nel numero rispetto agli anni passati) continua nell’ambito della “Società Agricola Gambarare”, mentre per quanto riguarda gli edifici, è iniziato il recupero: è stata data precedenza al ripristino delle coperture (essenziale per garantire l’integrità degli ambienti, in attesa di un’adeguata risistemazione) e si è restaurato il chiostro grande, rispettando sia le tecniche originarie che le modifiche apportate nel corso degli anni (in un’ala del chiostro hanno trovato sede gli uffici dell’azienda agricola). |

||||||||||||||||||||||||||||

GLI AMBIENTI DEL MONASTERODal Catasto Napoleonico conservato nell’Archivio di Stato di Venezia e dalle strutture ancora esistenti (pur se rimaneggiate), si può riuscire a capire come dovevano essere strutturati gli ambienti della corte di S. Salvaro. Il complesso era costituito sostanzialmente da cinque corpi di fabbrica: il chiostro piccolo, il chiostro grande, il collegamento fra questi due, la chiesa e una costruzione dalla forma allungata che costeggiava la strada. Nell’ambito di tali strutture trovarono sede le varie attività.

|

||||||||||||||||||||||||||||

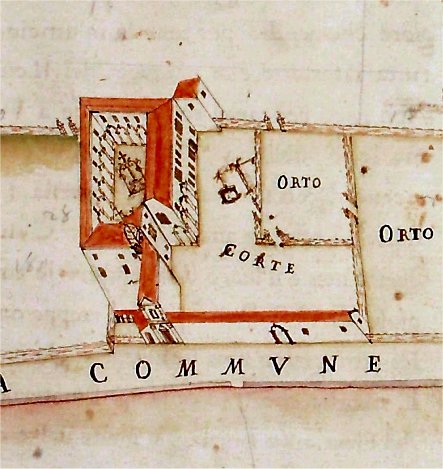

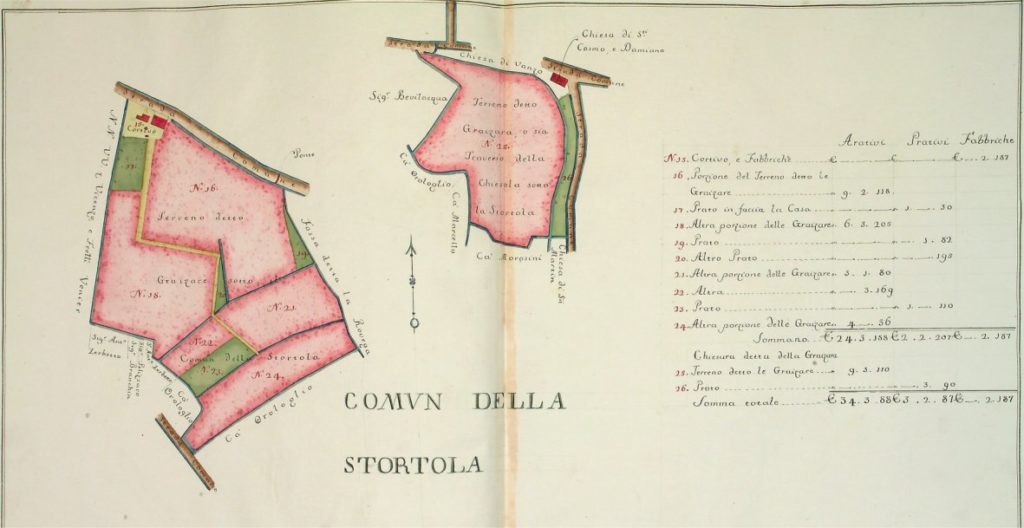

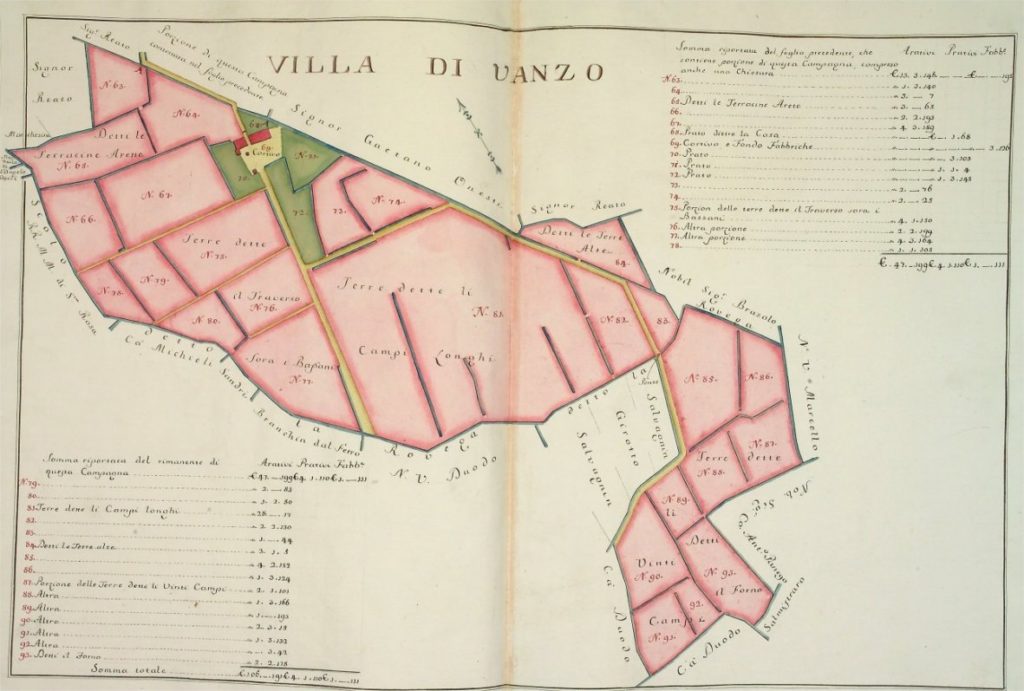

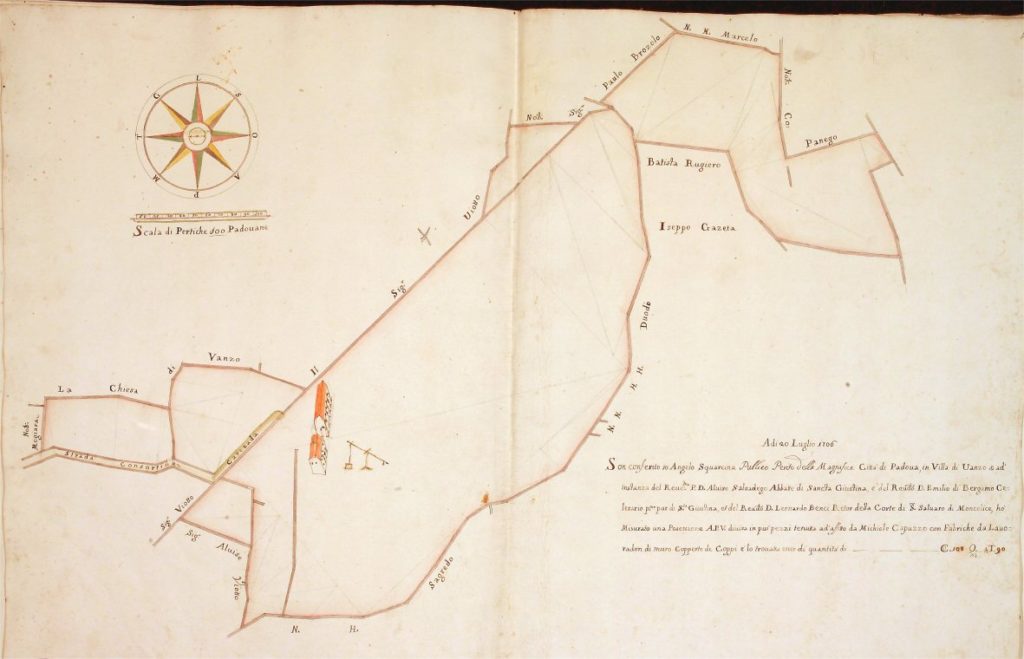

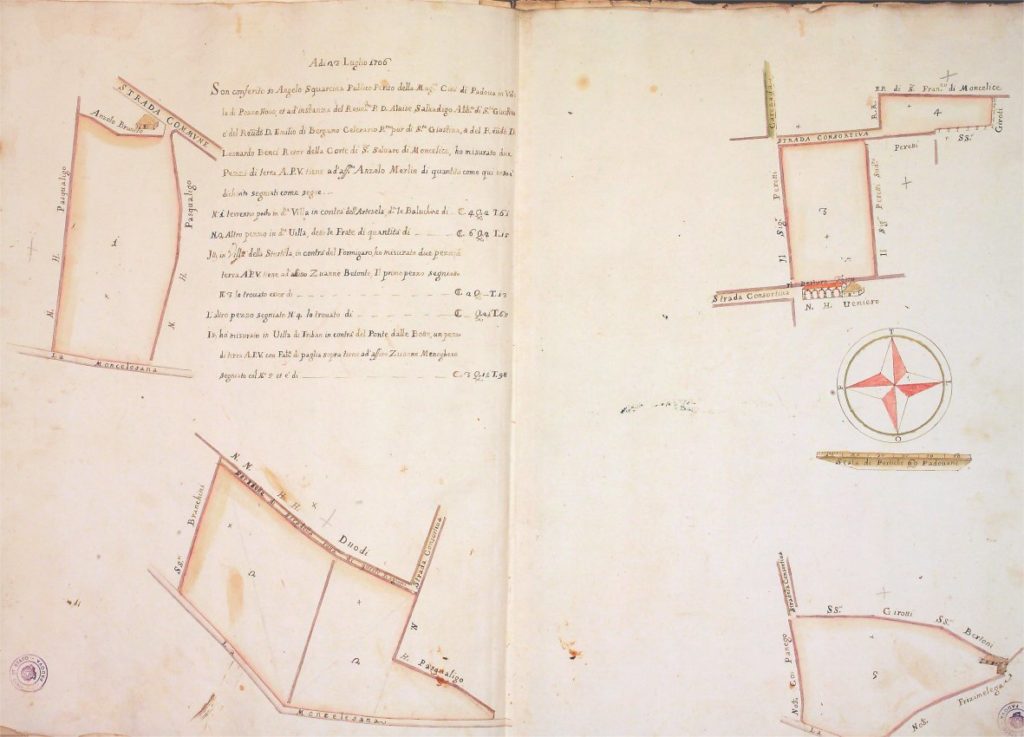

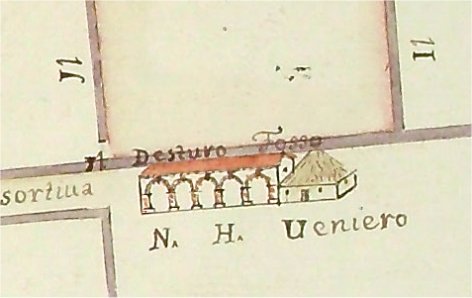

I POSSEDIMENTI DEL MONASTERO DAL “IL LIBRO DE’ DISEGNI ” DI ANGELO SQUARCINANel periodo successivo la sua costituzione, i terreni che facevano capo a S. Salvaro erano suddivisi in numerose “pezze”, sparse nel territorio ad Est di Monselice. Alla fine del Quattrocento, la corte contava quattro possessioni in affitto (185 campi) e 90 campi alla parte. Nel Cinquecento questo piccolo patrimonio si incentrò su due grosse appezzamenti concessi alla parte: una posta in Contrà della Stortola e una nel territorio di Vanzo; restavano inoltre molti piccoli campi dati in affitto o alla parte, nei quali si contavano terreni arativi, prati, pascoli e valli. Nel 1627, il monastero di S. Giustina dichiarava di possedere a Monselice: “possessione alla parte a Vanzo […], Cortivo et Corte in Contrà della Graizzara alla Stortola; campi 30 in Contrà del Brolino […], campi 12 a Pozzonovo”. Nel 1706, “ad instanza” dei padri Alvise Salvadego (abate di S. Giustina), Emilio di Bergamo (cellerario della stessa abbazia) e Leonardo Benci (rettore di S. Salvaro), il perito padovano Angelo Squarcina esegue una serie di disegni dei beni “delli Reverendissimi Monaci di S. Giustina sotto la corte di S. Salvaro di Moncelice”. A questa data, i possedimenti sono gli stessi del 1627; fatto chiaramente comprensibile se si ricorda che, a seguito delle leggi veneziane del primo decennio del ‘600, non erano consentite alienazioni a favore degli enti ecclesiastici, né acquisti da parte di essi. Per tutto il secolo, quindi, “il monastero di S. Giustina s’impegnò a consolidare quanto già possedeva, provvedendo anche a disegnare tutte le sue proprietà in modo da avere una visione completa dei propri diritti”. Questo è anche il periodo in cui i regimi di locazione conoscono un’evoluzione verso la forma dell’affitto. Nel 1706 tale mutamento era già avvenuto anche a S. Salvaro: il perito, infatti, quando riporta le misure delle possessioni alla parte, specifica ch’esse sono sì divise “in più pezzi”, ma tutti affittati ad un unico locatario. Per fare un esempio: la grande possessione alla parte sita in Vanzo (per un totale di oltre 108 campi), pur divisa in 30 appezzamenti, era “tenuta ad affitto” dal solo Michiele Capuzzo. Tale regime, tuttavia, doveva essere utilizzato solo per le possessioni più consistenti e accorpate: era il caso dei sopraccitati 108 campi a Vanzo, dei 40 in Contrà della Graizzara alla Stortola e dei 30 campi in Contrà del Brolino, sempre alla Stortola. Questi terreni inoltre erano per lo più arativi, cioè dedicati alla coltivazione dei cereali; solo qualche appezzamento (circa il 5%) veniva lasciato a prato. Nella mappa tale distinzione è subito evidente: il colore rosa indica i terreni arativi, quello verde i terreni prativi. Su queste possessioni il monastero aveva fatto erigere delle “Fabriche da Lavoradori”, cioè degli edifici in muratura “copperti di coppi”, presso i quali si trovavano stalle, fienili, cantine e depositi vari. Le Fabriche spiccano sulle piante per il colore rosso che le contraddistingue; accanto a questo poi, si trova sempre una porzione di terreno segnato in giallo: si tratta del cortivo, cioè dello spiazzo lasciato sgombro da edifici per consentire il transito e lo svolgimento delle attività agricole. Un discorso a parte meritano altri due fogli di disegni: quello che rappresenta i terreni situati nella villa di Pozzonovo e quello che raffigura i terreni posti sul Monte Rico. Nel primo disegno, in realtà, sono rappresentati anche “pezzi di terra” concessi alla parte in località Stortola (Contrà del Formigaro) e a Tribano (Contrà del Ponte dalle Botte); probabilmente, il perito volle raggruppare in un unico foglio gli appezzamenti più piccoli posseduti dal monastero in queste zone tra loro confinanti: le misure ad essi relative vanno da un minimo di ½ campo (Contrà del Formigaro) ad un massimo di 6 campi e mezzo (alle Fratte, a Pozzonovo). A conferma della minore importanza di questi appezzamenti, oltre alle misurazioni, sta il fatto che su di essi non sorgono fabriche da lavoradori, né sono riportate le misure di terreni “cortivi”; i lavoratori di questi terreni vivevano infatti nei casoni (resi in disegno da un basso parallelepipedo sormontato da un tetto a forte spiovente) e la trasformazione dei prodotti agricoli avveniva alla corte del monastero. “Nella podestaria di Moncelice, su Monte Rico”, il monastero possedeva sei “pezzi di terra”, contrassegnati dal perito con lettere. Si tratta di appezzamenti molto piccoli, tanto che sono affittati a due soli lavoradori: Antonio Renaldo ne lavora quattro (per un totale di quasi 6 campi), mentre Antonio Brunelo ne lavora due (per un totale di 5 campi e mezzo); solo sulla prima sorgono delle fabriche in muratura. Queste terre sono tutte boschive, “con pochi maronari” e qualche “vigniale”, resi dal perito disegnando cespugli e alberi stilizzati. La vera e propria corte del monastero di S. Salvaro è disegnata nel primo foglio del Libro De’ Disegni, subito dopo la dedica del rettore di S. Salvaro all’abate di S. Giustina. Essa si presenta come un quadrilatero abbastanza regolare, costeggiato su due lati dalla strada comune e sugli altri due dai possedimenti dei nobili Balbo e dei nobili Duodo. Le fabriche sorgono presso l’angolo formato dalla confluenza delle due strade (per consentire il miglior accesso possibile); accanto ad esse si trovano la corte e gli orti recintati. Oltre questo nucleo si trova il cosiddetto “brolo”, cioè quella parte di terreno recintato, circostante agli edifici abitativi, che solitamente veniva tenuta a vigneto oppure ad orto. In questo caso, si tratta di una porzione di terreno considerevole (circa 10 campi). Al di là della strada comune posta sul lato orientale della corte, il monastero possedeva altri 5 campi e mezzo (dati in affitto): attualmente su questo terreno sorge il cimitero maggiore di Monselice. Mappe settecentesche delle proprietà del monastero di San Salvaro, citate poco sopra, eseguite dal perito Squarcina nel 1706:

Mappa delle proprietà a San Cosma di Monselice

Mappa delle proprietà a Vanzo di San Pietro Viminario

Mappa delle proprietà attorno San Salvaro (Via Vetta)

Mappa delle proprietà varie a Monselice

Mappa delle proprietà ad Arteselle, Formigaro e Tribano |

||||||||||||||||||||||||||||

IL TERRITORIO, LE BONIFICHE, LA PRODUZIONE AGRICOLA NELLA COORTE BENEDETTINADI SAN SALVARO DI MONSELICELa parte meridionale del territorio padovano, quella fascia compresa fra le propaggini orientali dei Colli Euganei, il fiume Bacchiglione, la laguna veneta e l’Adige, si presentava, agli albori dell’anno Mille, come una successione di “valli” e “cuori” formate da acque stagnanti, piovane o di esondazione, e “vegri”, luoghi che rimanevano al di sopra dell’acqua e si coprivano di vegetazione spontanea. Tra le due fasce depresse e paludose emergeva una dorsale che si sviluppava dalla base dei colli, formata da terriccio di buona fertilità: lì erano sorte numerose borgate. L’assetto instabile dei terreni e il ristagno di acqua erano però causa per gli abitanti di queste zone di denutrizione, febbri malariche, malattie endemiche e di una condizione generale di arretratezza, dovuta all’isolamento e all’assenza di scambi. Le donazioni di diversi signori e, in seguito, gli acquisti mirati da parte degli abati di S. Giustina, fecero in modo che nelle zone attorno a Correzzola e a Legnaro si creassero le condizioni necessarie per realizzare un organico programma di bonifiche. Nel piano generale, tutte le acque che invadevano le superfici coltivate dovevano defluire attraverso una rete di scoli e di collettori, fino a bacini raccoglitori. Per consentire questo, nei periodi di siccità si dovevano ricavare fosse e canali per assicurare il deflusso delle acque stagnanti, e quindi colmare i campi bonificabili con il materiale estratto. Tutta la popolazione era coinvolta in questa costante lotta contro le calamità naturali: per le opere di escavazione delle grandi fosse, il controllo dei fiumi durante le piene e le riparazioni agli argini, si mobilitavano i coloni, gli artigiani ed eventuali salariati di rinforzo. Anche nei contratti, del resto, compaiono clausole che impongono la manutenzione dei fossi e la collaborazione alle attività di bonifica: “Che detti lavoradori siano obbligati […] mondificar et nettar arzeri et fosse comune et private […]; siano obbligati nelle occorrentie delle reparationi dei fiumi et arzeri delle acque forestiere ad ogni richiesta del Monastero…”.

|

||||||||||||||||||||||||||||

L’OPERA BONIFICATORIA DEI MONACI BENEDETTINIL’iniziativa dei monaci di S. Giustina costituì la base per numerose esperienze e lavori intrapresi da privati, ma soltanto a partire dal terzo decennio del Cinquecento. Fino a questo momento, infatti, i proprietari terrieri laici si mostrarono restii a imitare l’esempio dei monaci: i ricchi mercanti avevano acquistato latifondi nella Terraferma più che altro come “premio di assicurazione contro i rischi della mercatura”. Successivamente però, diversi fattori spinsero gli stessi signori a investire in queste terre in modo più consapevole e fruttuoso: la cresciuta concorrenza fra mercanti occidentali, e soprattutto la presenza insidiosa del Turco, rendevano i traffici e gli investimenti in l’Oriente sempre meno vantaggiosi (per non dire pericolosi); a ciò va aggiunto, soprattutto dopo la scoperta di nuovi mondi, lo spostamento dei commerci più lucrosi dal Mediterraneo all’Atlantico. A Venezia si susseguirono perciò fallimenti bancari e dissesti finanziari del pubblico erario; la bilancia commerciale cominciò a pendere verso le importazioni e l’aumento dei prezzi cerealicoli stimolò gli investimenti nell’agricoltura. Così, i “pionieri laici veneziani delle bonifiche” e i benedettini padovani cominciarono ben presto lavori di prosciugamento dei terreni di comune interesse. I monaci avevano del resto la necessità di operare anche nei terreni di proprietà altrui, a monte dei propri, sia per approntare le tecniche idrauliche più opportune che per ridurre le spese. Le parti in causa costituirono quindi Consorzi di bonifica, riconosciuti e coadiuvati dallo Stato (attraverso i Provveditori supra i Beni Inculti): “ritroviamo spesso nei documenti relativi i nomi di Bragadin, Foscarini, Badoer, Garzoni, Papafava”. L’esperienza riuscì positiva anche per questi latifondisti: alcuni di loro in seguito si volsero personalmente al recupero di zone di loro proprietà. Nel contempo però “la febbre delle bonifiche, come miraggio di facili guadagni, aveva scatenato appetiti che approfittavano di ogni pretesto per accaparrarsi qualche proprietà fondiaria ecclesiastica”: i monaci (ma anche proprietari terrieri laici) furono accusati di aver usurpato, bonificandoli, terreni vallivi del pubblico demanio. Inoltre, all’interno dei consorzi, numerose furono le liti per la ripartizione delle spese e l’esecuzione delle opere, che toccavano spesso ai monaci. Notevole fu infatti il contributo finanziario dei benedettini, che entrarono nel consorzio Bacchiglione – Fossa Paltana per una quota pari a 3/5, in quello del Conselvano per 2/5 e in quello del Gorzone per 1,5/5 (non stupisce quindi che il cellerario di Correzzola venisse spesso eletto presidente).

|

||||||||||||||||||||||||||||

L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIOCon le bonifiche e i disboscamenti, i monaci crearono i presupposti per costituire, attorno ad alcuni nuclei insediativi (Correzzola, San Salvaro di Monselice, Maserà, Legnaro, Torreglia,…) un “sistema di corti” che si dedicavano alla coltivazione della terra. Ciascuna era provvista di stalle, granai, forno, cantina, (a volte anche di mulini), oltre naturalmente ad essere sede dell’amministrazione. Alla guida della corte c’era l’economo, o meglio cellerario (nome tecnico desunto dalla Regola); mentre direttamente impegnati alla custodia dei poderi (quando non erano dati in affitto) erano i commessi, in parte laici legati al monastero da voti rescindibili, in parte monaci. Questo era il caso, per esempio, della corte di Correzzola (una delle meglio documentate sotto questo punto di vista); da essa dipendevano cinque “corti minori”, o meglio, gastaldie (Concadalbero, Brenta dell’Abbà, Civè, Cona e Villa del Bosco) a controllo delle quali stava un agente (gastaldo) nominato dalla “corte centrale”. Il gastaldo era un salariato che controllava, insieme con i commessi, il rispetto delle clausole contrattuali relative alle colture e ai pagamenti; riceveva dal Monastero la mobilia, gli utensili da cucina, tini e secchi per la cantina, la “bugada”, cioè le lenzuola e le coperte per i letti (il tutto regolarmente inventariato); infine, era il giudice in primo grado per le controversie fra coloni (la “corte d’appello” era invece presso il padre cellerario.Solo nel XVII secolo il gastaldo avrà il compito di distribuire i salari ai braccianti e di riscuotere i pagamenti e gli affitti (prima riscossi direttamente dalla corte principale)Questo sistema si appoggiava ad una struttura centrale, che contava a Padova un primo, un secondo ed un terzo cellerario, un computista, un cassiere e uno spenditore. I padri cellerari di campagna e i gastaldi erano nominati personalmente dal padre abate, al quale dovevano inviare dettagliato rendiconto del proprio operato.

|

||||||||||||||||||||||||||||

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E I CONTRATTI AGRARIIl territorio bonificato veniva suddiviso in grosse possessioni (60-100 campi), coltivate da lavoratori alla parte con le rispettive famiglie e in chiusure (6 campi circa), adibite per lo più a vigneto, con un piccolo orto per il necessario sostentamento del chiusurante e della sua famiglia. Il regime parziario prevedeva che i monaci assegnassero al colono, oltre al terreno, la casa in muratura, gli annessi rustici e parte delle semenze e del bestiame (proporzionali all’estensione del possesso); il lavoratore invece doveva dare alla corte una congrua parte dei raccolti e dei prodotti, e fare un certo numero di opere da tibia: portare cioè i propri cavalli (o altre bestie da tiro) a trebbiare il grano nei terreni condotti direttamente dal monastero, tante volte quante ne prevedeva il contratto. Altre prestazioni dovute dai coloni potevano essere i carrezzi (raccolta e trasporto dei prodotti nei terreni della corte) e la realizzazione di canevi (funi di canapa) per le stalle della corte. I lavoratori alla parte, tuttavia, potevano incrementare il proprio reddito facendo il degan (sorta di messo comunale che restava in carica un anno).

|

| Corte | Campi padovani | Gastaldie dipendenti | Rettori |

| Correzzola | 10.000 | Concadalbero Brenta d’Abbà Civè Villa del Bosco Cona | Cellerario Gastaldi |

| Maserà | 1.300 | Ronchi | Rettore (compiti di tipo disciplinare) + cellerario generale |

| Legnaro | 1.300 | Isola dell’Abbà | Commesso |

| Rovolon | 700 | “Vegrolongo” (vicino a Bastia) | Rettore ; Gastaldo |

| Torreglia | 700 | “Castelletto” | Rettore ; Gastaldo |

| Monselice-S. Salvaro | 250 | Rettore + 3 monaci |

A partire dal XVII secolo, si rileva nei contratti agrari una tendenza al cambiamento. Fra il 1629 e il 1631, una epidemia di peste falcidiò il quaranta per cento delle popolazioni rurali: la scarsità di mano d’opera e il più elevato costo della stessa che si vennero a determinare, orientarono i proprietari (e, anche se in misura inferiore, i monaci) verso le più sicure forme dell’affitto e della mezzadria. A spingere in questa direzione contribuiranno anche la depressione economica a livello europeo e le difficoltà economico – politiche di Venezia (causa fra l’altro di imposte straordinarie, del dirottamento di capitali verso posizioni di rendita più passive e di leggi restrittive nei confronti degli enti religiosi).

Corte benedettina di Correzzola

Corte benedettina di Correzzola

LA PRODUZIONE AGRARIA NEL MONASTERO

Nei secoli XII e XIII, molti monasteri del padovano svilupparono abilmente l’ambito produttivo, “mantenendo sempre un’attenzione privilegiata alla terra e all’agricoltura”. Tale periodo del resto si caratterizza per un’accelerazione dell’economia, dovuta a una maggiore mobilità sociale, nuove e più attive forme di governo (basti pensare alle varie esperienze comunali) e anche ad una religiosità maggiormente rivolta alla vita pratica. L’ubicazione, la grandezza e la funzionalità dei vari monasteri sembrano essere condizionati da “una mentalità sempre più imprenditoriale” e da “un’attenzione crescente al mercato”. E così i monaci optano per una “sapiente integrazione” fra la produzione cerealicola, sviluppata nelle aree di pianura, e le colture cosiddette “pregiate” (vite, ulivo e alberi da frutto) praticate maggiormente sui versanti collinari. Volendo citare due esempi fra i tanti, verso la metà del Cinquecento la corte di Torreglia coltivava in prevalenza frutteti e forniva grandi quantità di legna, contando più di 300 campi di bosco; nella zona di Piove di Sacco, invece, il terreno si prestava assai bene alla coltivazione del lino: non c’era perciò proprietà monastica di quest’area che non vi riservasse quote più o meno ampie di terra. L’equilibrato sfruttamento delle risorse di ogni corte consentiva così l’autosufficienza dell’intero “sistema”. Per rendersene conto, è sufficiente leggere qualcuno dei numerosi contratti stipulati fra i monasteri e i coloni: in sostanza i monaci indicavano quali prodotti seminare, precisandone anche la quantità, e obbligavano i coloni a far visionare la “bontà” della semina. Ecco un esempio tratto da un contratto di locazione alla parte, stipulato nel 1585 dal monastero di Correzzola con alcuni suoi “lavoradori”:

“… et siano obbligati ogni anno mettere tutte le semenze si de formento come d’ogni altra biada da spiga …”; “siano obbligati seminar almeno li doi terzi della quantità d’ogni sorta di campi delle possessioni a loro date alla parte […] come parerà alli agenti del Monastero, et che siano obbligati mostrar et far veder alli agenti del Monastero la qualità della semenza che vorano semonar ogni anno, la qual debbi esser bella e buona et che piacia alli sudetti agenti…”.

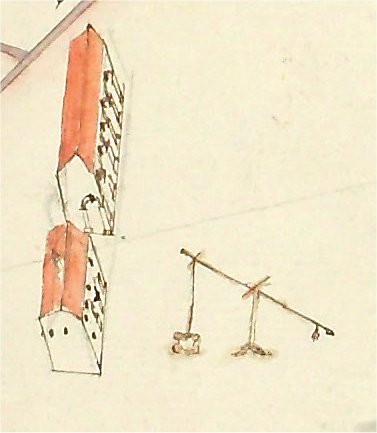

Particolare di un pozzo in una fattoria dei monaci benedettini di San Salvaro di Monselice (1706).

Lo stesso contratto, laddove si parla della quantità di beni da dare in pagamento alla corte o del tipo di semina da piantare, offre anche un’idea dell’estrema varietà di prodotti che i monaci riuscivano a ricavare dai propri possedimenti. Qualche esempio: frumento e altri cereali (come il miglio e l’orzo), biade per il bestiame (come il sorgo e il fieno), lino, legumi, uva e ortaggi in genere; “pollastri”, capponi, oche, anitre, carne di maiale e uova; e infine, non meno importanti (tanto che nei contratti vengono citati nei primi articoli), letame, legna, “strope” (vimini forniti dai salici, usati per lavori d’intreccio) e paglia. Per quanto riguarda le coltivazioni, importante risulta “lo scambio fecondo di risorse umane e materiali con l’ambiente veneziano”: la presenza nel padovano ancora prima della conquista veneziana della terraferma di possedimenti facenti capo ai monasteri veneziani di S. Giorgio Maggiore, S. Nicolò al Lido, S. Cipriano di Murano, e altri ancora, avrebbe favorito l’introduzione di nuove tecniche e nuove colture (un esempio per tutti, le vigne “schiave”). Intorno alla metà del XVI secolo fu portato a Venezia il mais (“formenton”), ma la sua diffusione avvenne solo a partire dal nuovo secolo. La nuova coltura ebbe una diffusione incredibile, andando a sostituire in gran parte quei cereali (sorgo, avena e miglio) che erano stati a lungo la base alimentare dei contadini: il loro piatto fu così arricchito da una polenta più saporita e nutriente. Ma oltre a questo indubbio vantaggio, va segnalato che il mais invase anche i campi adibiti a prato e a pascolo: la conseguenza, sul lungo termine, fu una relativa deficienza di bestiame e una penuria di fertilizzanti naturali (con un generale impoverimento dei suoli).

Formeton indiano o granoturco da una stampa del ‘600

FRA GONTARINO

Il convento di san Salvaro riveste per i monselicensi un carattere, diremo così patriottico per un aneddoto storico di grande importanza di cui fu attore uno di quei monaci, Fra Gontarino, nella cacciata di Ezzelino dal nostro castello, avvenuta nel 1256. Questo episodio ha dettato al nostro abate Don Francesco Sartori il romanzo intitolato appunto “Fra Gontarino”. In esso l’autore intreccia un amoroso idillio di cui Fra Gontarino sarebbe stato il protagonista. Naturalmente si tratta di romanzo creato dalla fantasia, come lo stesso autore conferma. Citato dal Brunacci e dal Rolandino, Fra Gontarino è stato il principale responsabile della sollevazione dei monselicensi, che presero popolarmente l’arma contro Ezzelino da Romano.

© A cura di Flaviano Rossetto – flaviano.rossetto@ossicella.it

Particolare con veduta del chiostro nuovo

Particolare con veduta del chiostro nuovo

Bellissima immagine del Corridoio con pavimento in trachite

Bellissima immagine del Corridoio con pavimento in trachite Particolare del magazzino e cantina

Particolare del magazzino e cantina Particolare del chiostro prima dei restauri

Particolare del chiostro prima dei restauri

Particolare di un casone. In campagna era l’abitazione tipica dei Contadini (1706)

Particolare di un casone. In campagna era l’abitazione tipica dei Contadini (1706) Particolare di una fattoria dei monaci benedettini con a lato un casone per alloggiare i Contadini (1706) sul fossato Desturo in località Vetta.

Particolare di una fattoria dei monaci benedettini con a lato un casone per alloggiare i Contadini (1706) sul fossato Desturo in località Vetta. Particolare dal libro dello Squarcina

Particolare dal libro dello Squarcina