|

Le prime notizie concernenti la cripta di S. Paolo risalgono al 1489. Gli atti della già ricordata visita pastorale del Barozzi contengono, infatti, una descrizione minuziosa della chiesa, i cui dati sono del tutto attendibili. Riscontri storico-archeologici compiuti nell’ambito di una ricerca, non ancora completamente definita in alcuni aspetti, conferiscono al documento quattrocentesco carattere e valore di fonte primaria. Del suo autore e del contesto in cui opera è stato autorevolmente detto. Qui giova aggiungere che lo studio comparato delle note a lui attribuite, del lessico che gli è proprio, nonché delle propensioni architettoniche, vanifica ogni possibile dubbio sulla sua affidabilità. Oblitera, pur nel dettaglio dell’informazione, gli affreschi esistenti in cripta (e nella chiesa), ma la lacuna potrebbe essere ascritta a una ridipintura in calce durante la peste, piuttosto che a un pur evidente disinteresse per l’arte figurativa, in genere, pittorica, in specie.

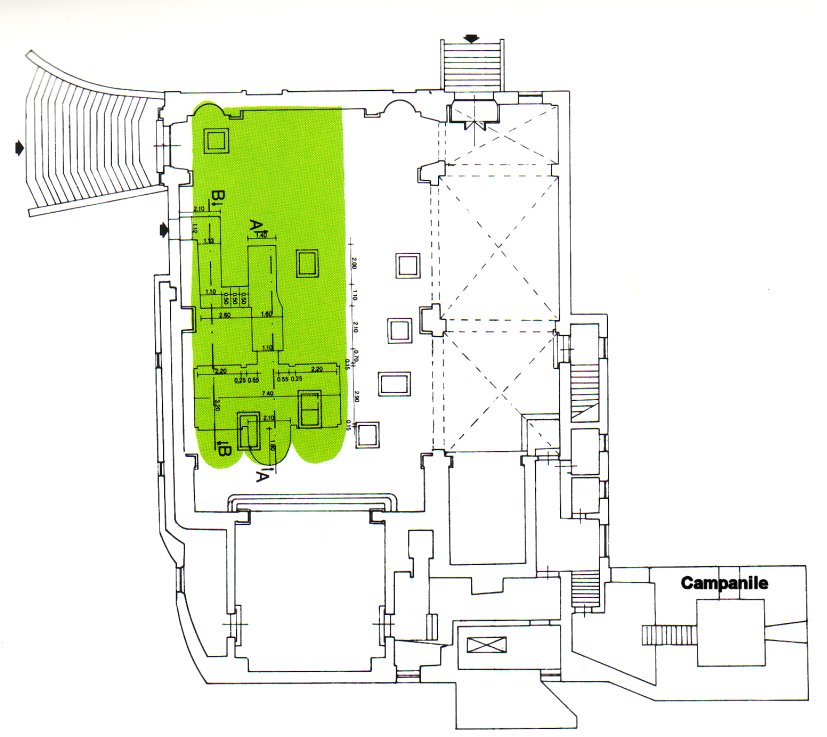

Il raffronto tra ciò che è descritto negli atti della visita e quanto è rimasto di questo antichissimo edificio monselicense – forse il più antico edificio sacro – fa emergere una storia edile complessa, per certi aspetti intricata, che riflette vicende e sovrapposizioni molteplici, talvolta criticamente non comprensibili. Secolari e continue manomissioni, fino allo sconvolgimento volumetrico del secolo XVIII, rendono difficile una lettura corretta dei reperti senza un adeguato supporto documentario. La cripta, però, se si prende a riferimento la descrizione del 1489, ne è uscita indenne. Le trasformazioni della parte antistante, che risalgono verosimilmente al XVII secolo, non ne alterarono l’assetto originario. Modifiche sostanziali, qualora vi siano state, sarebbero state poste in essere prima del 1489, durante uno dei tanti rimaneggiamenti apportati alla chiesa. La cripta, come era nel 1489 e come è attualmente, presuppone, infatti, un riordino generale dell’edificio, una modifica in alzata del piano di calpestio e una destinazione parziale del sottofondo della chiesa a uso funerario, ivi compresa l’area dell’antico presbiterio triabsidato che, almeno a partire dalla seconda metà del secolo XIII, risulta del tutto occlusa e occupata dalla cripta. Termine ante quem certo per una datazione dell’intervento (salvo una improbabile contemporaneità) sono gli affreschi che la adornavano: quelli rimossi durante il non felice restauro del 1958 e quel poco che ancora rimane nelle pareti denunciano cicli pittorici successivi, uno dei quali, a cui appartiene 1’effige di san Francesco, risale alla seconda metà del Duecento. In pianta la cripta si configura come un’aula rettangolare di modeste proporzioni, orientata trasversalmente rispetto alla proiezione dell’asse centrale della chiesa, dentro il cui perimetro è compresa.

La copertura della cripta è a volta, ripartita in tre crociere, le cui vele scaricano il peso degli spicchi su otto rozzi capitelli, tre in selce, uno in pietra tenera della Rocca, gli altri in cotto. Degli otto capitelli, solo i due a fianco dell’ingresso (uno in pietra tenera della Rocca, l’altro in selce) sono sorretti da esili pilastri e suggeriscono una continuità dell’aula nello spazio antistante, poi dimezzato: il disegno della cripta, cioè, poteva essere a pianta quadrata, con proporzioni doppie dell’attuale. Non esistono, però, elementi probanti a favore di questa ipotesi. La cripta, probabilmente, è così ab origine, costruita con mezzi poveri e con materiale in parte di recupero (i capitelli in pietra), dentro uno spazio obbligato, angusto, preesistente. Lo comproverebbe la diversa fattura dei mattoni della cripta rispetto a quelli della parete inferiore della chiesa, che emerge, sul lato destro, nella parte antistante alla cripta: di dimensioni normali, con colorazione leggermente rossastra i primi; grossi, in argilla giallo-verdastra i secondi (circa cm. 25x20x8; 31x24x6; 42x22x8). I grossi mattoni compongono tutta la parete inferiore della chiesa, come si può vedere sia dalla parte antistante alla cripta sia dallo scavo effettuato allo stesso livello in chiesa, sempre sul lato destro. Lungo questa parete, si apre un arco di notevoli proporzioni (circa m. 3 di diametro) che non dovrebbe avere funzione di scarico del peso, perché i mattoni sottostanti sono di tipo diverso, sicuramente inseriti in un secondo momento per chiuderne l’accesso. Un arco analogo, delle stesse dimensioni e costruito con gli stessi grossi mattoni, si ritrova nel proseguo della parete, riportata in luce con lo scavo in chiesa cui si è accennato.

Demolito, o caduto, nella parte terminale destra, l’arco venne ripristinato con curvatura meno ampia, essendone impedito dal retrostante muro della facciata della chiesa: ne risultò un arco acuto, improprio. Anche questa arcata venne successivamente chiusa con mattoni e masegne. Resta da precisare a cosa servissero in concreto le due aperture, preesistenti alla facciata della chiesa. Gli atti della ricerca archeologica compiuta illustreranno e documenteranno il tormentato intrecciarsi degli elementi architettonici. È opportuno, tuttavia, qui ripetere, che la cripta, come è ora o con estensione doppia, risulta estranea al disegno della chiesa primitiva di S. Paolo, di cui è conservato tutto il tracciato perimetrale. La cripta è stata inserita in epoca molto più tarda nell’area dell’antico presbiterio e ne ha annullate e occultate le tre absidi. L’edificio sacro, che era a una navata, nel frattempo o contestualmente, venne prolungato e ampliato: il coro dei chierici e la parte riservata agli uomini trovarono collocazione nella zona sovrastante le volte della cripta; il nuovo presbiterio nel luogo dov’è attualmente, ma con estensione minore; sul lato sinistro fu aperta una seconda navata. Il problema di fondo della critica consisterà nello stabilire il rapporto che intercorre tra la pregressa sistemazione degli spazi e delle strutture e la costruzione della seconda navata che, nel 1489, aveva già abbandonato il livello di calpestio d’origine ed era stata portata al livello del coro . Tratto dal libro di F. Ferrari, La cripta e il catastico di San Francesco, Bologna, Documentazione scientifica 1989, p. 60-4. |

| Affresco di San Francesco vedi scheda separata [vai…] |

A cura di Flaviano Rossetto

Lo schema architettonico si sviluppa in latitudine con la sequenza delle pareti a muratura continua, tranne nel mezzo, dove si apre, dirimpetto all’ingresso (l’hostium della relazione del 1489), una piccola abside semicircolare con arcata e catino a tutto sesto. L’ingresso era chiuso da un piccolo cancello in ferro o in legno a due ante: i quattro cardini sono ancora infissi nel muro; sono pure visibili i fori dei catenacci. Nelle due pareti di fianco all’ingresso fenestras quasdam feratas davano luce all’abitacolo, una delle quali sussiste, a sinistra, priva dello stipite destro e del bancale, rimossi quando venne asportata l’inferriata. Non esiste traccia dell’altra finestra: unico indizio è l’orditura dei mattoni, che, uguale a quella delle altre pareti fino all’altezza del probabile alloggiamento del bancale, muta nella parte superiore, perché rifatta in epoca successiva, all’atto dell’otturazione della finestra stessa. Nelle due pareti di fondo ai lati dell’abside si aprono due nicchie arcuate a tutto sesto, asimmetriche una dall’altra; una terza nicchia o finestrella quadra è nella parete laterale sinistra (avendo alle spalle l’ingresso).

Lo schema architettonico si sviluppa in latitudine con la sequenza delle pareti a muratura continua, tranne nel mezzo, dove si apre, dirimpetto all’ingresso (l’hostium della relazione del 1489), una piccola abside semicircolare con arcata e catino a tutto sesto. L’ingresso era chiuso da un piccolo cancello in ferro o in legno a due ante: i quattro cardini sono ancora infissi nel muro; sono pure visibili i fori dei catenacci. Nelle due pareti di fianco all’ingresso fenestras quasdam feratas davano luce all’abitacolo, una delle quali sussiste, a sinistra, priva dello stipite destro e del bancale, rimossi quando venne asportata l’inferriata. Non esiste traccia dell’altra finestra: unico indizio è l’orditura dei mattoni, che, uguale a quella delle altre pareti fino all’altezza del probabile alloggiamento del bancale, muta nella parte superiore, perché rifatta in epoca successiva, all’atto dell’otturazione della finestra stessa. Nelle due pareti di fondo ai lati dell’abside si aprono due nicchie arcuate a tutto sesto, asimmetriche una dall’altra; una terza nicchia o finestrella quadra è nella parete laterale sinistra (avendo alle spalle l’ingresso).