|

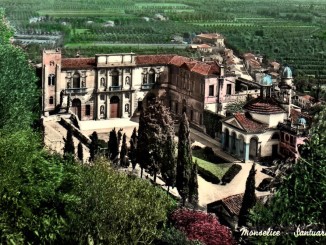

IL PERCORSO DEVOZIONALE DELLE SETTE CHIESETTE Il 12 Novembre 1592 il papa Clemente VIII autorizzava Pietro Duodo a demolire dell’antica chiesa di S. Giorgio di Monselice, situata nei pressi l’attuale villa Duodo. Il padre di Pietro, Francesco, morto il 16 novembre dello stesso anno, incaricò all’architetto Vincenzo Scamozzi di progettare e costruire il complesso del palazzo con la nuova chiesetta di San Giorgio. |

Le sette chiesette di MonseliceLa Chiesa risultava di fatto già terminata nel 1597 e tale data si trova apposta sulla pala dell’altare maggiore. Solo nel successivo Breve del 12 Novembre 1605, concesso da Papa Paolo V a Pietro Duodo, ambasciatore della Serenissima a Roma, è esplicitato il complesso programma consistente nell’erezione di sei cappelle, dislocate lungo un percorso in salita e incastonate sul pendio del colle di Monselice.

Il piano realizzava così un raro esempio di “paesaggio devozionale”, unico nel territorio veneto. Nel Breve si specifica infatti che, desiderando Pietro Duodo dotare di qualche indulgenza il Tempio di S. Giorgio, si concedeva ai fedeli benefici spirituali identici a quelli che i pellegrini ricevevano solo a Roma, percorrendo il santo itinerario delle sette celeberrime Basiliche. I fedeli in grazia di Dio avrebbero dovuto visitare non solo la chiesetta di San Giorgio ma si sarebbero dovuti fermare, in devoto raccoglimento, presso sei cappelle “erette oppure da erigersi”, collocate lungo un percorso che rappresentava, con metafora concettistica, quello canonico delle Basiliche romane. Il tema delle loro preghiere doveva riguardare la concordia dei principi cristiani, l’estirpazione delle eresie ed infine l’esaltazione della Chiesa. Il complesso delle sei cappelle dovette essere ultimato, presumibilmente, già nel 1611. Nello stesso anno deve essere collocata l’esecuzione delle tele di Jacopo Palma il Giovane. Le tele raffigurano San Giovanni Battista, San Sebastiano, i Santi Pietro e Paolo, San Lorenzo, Sant’Elena e l’Assunta. Questi Santi e la Vergine rappresentano i titolari delle basiliche romane che visitavano i fedeli durante il giubileo. Esse sono: San Giovanni in Laterano, San Sebastiano, San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Lorenzo fuori le mura, Santa Croce in Gerusalemme e Santa Maria Maggiore. Non mi sembra sia stato notato che nel dipinto raffigurante San Sebastiano il paesaggio posto sulla destra contiene la basilica ancora nel suo aspetto paleocristiano, prima dei rifacimenti voluti nel 1609. Il noto critico d’arte Ridolfi riporta che il Palma aveva dipinto tutte le pitture per gli altari delle chiesette e annota che “egli tenne però quelle figure maggiori di quello comportava la grandezza del luogo”. Infatti sembra essere il risultato di un meditato disegno prospettico del Palma l’aver formulato le immagini dei Santi e della Vergine in una dimensione fuori scala in rapporto allo spazio esiguo contenuto dalle cappelle.

Anche l’avvitamento delle figure introduce un elemento dinamico che perturba lo spazio compatto e simmetrico delle cappelle, individuando tinti pluralità di direzioni che pure sono ancora lontane da una matura e consapevole formulazione della figuravità barocca. La modulazione plastica del Palma rientra ancora nel codice formule manieristico e l’artista ne sfrutta fino all’estremo le possibilità figurative, cambiando e variando, con grande mestiere, la quinta arborea, la figura che sta come sospesa, il paesaggio che s’accampa con l’evanescenza di una nube di passaggio. Il Palma è stato il massimo rappresentante del manierismo veneto che si caratterizza per l’allontanamento dall’equilibrio dell’arte rinascimentale a favore di una maggiore complessità, drammaticità e movimento della composizione. Dal punto di vista teorico, la corrente tese all’abbandono del tradizionale criterio artistico dell’imitazione della natura, sostituito dall’intento di rifarsi in primo luogo ai capolavori dei maestri. Le opere erano destinate prevalentemente a una fruizione colta, create in ambienti aristocratici e raffinati, le tele manieriste si segnalano per la ricercata politezza formale; per il modellato fortemente plastico delle figure, allungate e assottigliate, colte in pose inusuali; per le composizioni talvolta bizzarre, in cui emergono aspetti inquietanti della realtà; per la drammaticità delle scene; per l’uso di una gamma cromatica antinaturalistica, spesso presente in accostamenti raffinati quanto artificiosi. (Tratto da un saggio di Filippo Trevisani) |

| Per maggiori informazioni vedi opuscolo in PDF fatto dalla biblioteca comunale in occasione del Giubileo del 2000 e i saggi pubblicati nella collana il Carrubio. | |

|

|

|

Le sei pale di Jacopo Palma il Giovane |

1^ Chiesetta: Statio ad S. Mariam Majorem |

|

2^ Chiesetta: Statio ad S. Joannem in Laterano |

|

3^ Chiesetta: Statio ad S. Crucem in Jerusalem |

|

Jacopo Palma il giovane, Sant’Elena La terza chiesetta rappresenta la basilica romana della Santa Croce in Gerusalemme è una delle sette chiese di Roma che i pellegrini dovevano visitare a piedi in un giorno intero. Nel XVI secolo la tradizione fu rivitalizzata da San Filippo Neri. Fu edificata nel luogo dove erano i palazzi dell’Imperatrice Elena, la madre di Costantino I, presso il Laterano. Vi erano conservate, secondo le fonti contemporanee, le reliquie della croce. Tra queste ci sono parti della Vera Croce di Cristo, la croce di uno dei due ladroni, la spugna imbevuta d’aceto, parte della corona di spine, un chiodo della croce nonché il Titulus crucis. Queste reliquie furono riportate dall’Imperatrice Elena dopo il suo viaggio in Terra Santa. La loro autenticità non è certa. Le reliquie della Passione del Signore sono ora conservate nel “Santuario della Croce” che è stato ricavato nell’antica Sacrestia della Basilica. Nella chiesa si trova la Cappella di Sant’Elena, il cui pavimento doveva essere coperto con terriccio proveniente dalla Terra Santa. Poiché questa superficie veniva ascritta alla Terra Santa, questo conferì alla chiesa il nome particolare di In Gerusalemme. Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell’imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell’impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di «Augusta». Fu l’inizio di un’epoca nuova per il cristianesimo: l’imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena: forse è stata lei a contribuire alla conversione, poco prima di morire, del figlio. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326 sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di altrettante basiliche, una delle quali, sul monte degli Olivi, portò il suo nome. Morì probabilmente intorno al 330. Nell’iconografia, specie orientale, sant’Elena è raffigurata spesso insieme al figlio l’imperatore Costantino e ambedue posti ai lati della Croce. Perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della Vera Croce e di Costantino il merito di aver data libertà di culto ai cristiani, che per trecento anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede. Di Elena i dati biografici sono scarsi, nacque verso la metà del III secolo forse a Drepamim in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino, in onore della madre. DESCRIZIONE DELLA TELA. Il Palma cura in modo particolare il drappeggio delle vesti e Sant’Elena ha lo stesso volto della Madonna della Pala precedente sembra una popolana veneta col volto reclinato poggiante sull’enorme croce diagonale. |

4^ Chiesetta: Statio ad S. Laurentium extra Muros |

|

5^ Chiesetta: Statio ad S. Sebastianum |

|

6^ Chiesetta: Statio ad S. Petrum et Paulum |

|

7^ chiesetta: San Giorgio vedi anche [ Clicca qui…] |

La settima chiesetta e dedicata a S. Giorgio e contiene le reliquie catacombali. Gli affreschi di lunette e pennacchi intorno alla luminosa lanterna della prima aula, raffigurano episodi mariani e ritratti di santi vicini alla rinnovata sensibilità controriformistica, mentre la cupola è dipinta a cassettoni e s’apre verso il cielo, col cornicione ornato da mensole e medaglioni opera di Tommaso Sandrino Bresciano. |

|

|

|

|

|

|

Villa Duodo che conclude il percorso devozionaleLa chiesa è meta di migliaia di visitatori e devoti per la festa di San Valentino che si celebra il 14 febbraio durante la quale un sacerdote impartisce la benedizione ai bambini e adulti e consegna loro una “chiavetta d’oro”. |

Video sul culto di San Valentino a Monselice: intervento del prof. Luciano Morbiato [ Clicca qui…] |

Biografia di Francesco Duodo |

Francesco Duodo (Venezia, 16 dicembre 1518 – Venezia, 16 novembre 1592) è stato un ammiraglio italiano della Repubblica di Venezia. Di famiglia abbiente, nacque da Pietro e da Pisana Pisani. Sull’esempio del fratello maggiore Andrea si avviò ad una carriera nella flotta veneziana e a vent’anni era già capitano di galera.Nel 1545 fu nominato comandante della nave mercantile Muda, destinata a Beirut. In seguito si sposò, prima con Lucrezia Doria di Alvise, poi con Chiara Bernardo di Sebastiano. Quest’ultima gli diede sette figli, quattro maschi (Pietro, Andrea, Girolamo, Alvise) e tre femmine (Cecilia, Pisana e Maria). Dal 1546 al 1550 ricoprì la carica di patrono all’Arsenale, approfondendo le sue conoscenze sulle costruzioni navali Dal 1555 al 1557 ricopri la carica di ufficiale alle Rason Vecchie (magistratura con compiti giuridici), e dal marzo 1557 al marzo 1558 fu savio alle Decime (magistratura con compiti fiscali). In maggio del 1558 fu nominato capitano di una triremi per il trasporto dei condannati. Tra il 1559 ed il 1561 fu Bailo e provveditore a Corfù, il chè lo rese in pratica responsabile dei rifornimenti destinati alla flotta del Levante; dall’ottobre del 1562 ricopri la carica di provveditore alle Fabbriche nel sestiere di Rialto. Dall’aprile 1564 al marzo 1565 fu luogotenente a Udine, dove si occupò del completamento dell’atrio e della facciata del Castello e realizzò un importante progetto per rafforzare le difese cittadine. Rientrato a Venezia, ricoprì ancora diverse magistrature, tra cui quella di membro del Consiglio dei dieci e podestà di Bergamo. Nell’imminenza dell’offensiva turca il Maggior Consiglio gli affidò il comando delle dodici galere grosse alle quali sarebbe toccato il compito di rappresentare lo strumento decisivo, nel disegno strategico veneziano, per abbattere il mito dell’invincibilità della flotta ottomana. Verso la fine del maggio 1570 la sua squadra navale salpò da Venezia per congiungersi al grosso della flotta, comandata da Girolamo Zane. Dalle basi in Dalmazia la flotta si diresse alla volta di Candia, dove i veneziani seppero della caduta di Nicosia. Duodo propose un’immediata azione controffensiva, ma le perplessità del comandante e una tempesta che sorprese le navi veneziane al largo di Rodi impedirono l’attuazione dell’impresa. Dal 1555 al 1557 ricopri la carica di ufficiale alle Rason Vecchie (magistratura con compiti giuridici), e dal marzo 1557 al marzo 1558 fu savio alle Decime (magistratura con compiti fiscali). In maggio del 1558 fu nominato capitano di una triremi per il trasporto dei condannati. Tra il 1559 ed il 1561 fu Bailo e provveditore a Corfù, il chè lo rese in pratica responsabile dei rifornimenti destinati alla flotta del Levante; dall’ottobre del 1562 ricopri la carica di provveditore alle Fabbriche nel sestiere di Rialto. Dall’aprile 1564 al marzo 1565 fu luogotenente a Udine, dove si occupò del completamento dell’atrio e della facciata del Castello e realizzò un importante progetto per rafforzare le difese cittadine. Rientrato a Venezia, ricoprì ancora diverse magistrature, tra cui quella di membro del Consiglio dei dieci e podestà di Bergamo. Nell’imminenza dell’offensiva turca il Maggior Consiglio gli affidò il comando delle dodici galere grosse alle quali sarebbe toccato il compito di rappresentare lo strumento decisivo, nel disegno strategico veneziano, per abbattere il mito dell’invincibilità della flotta ottomana. Verso la fine del maggio 1570 la sua squadra navale salpò da Venezia per congiungersi al grosso della flotta, comandata da Girolamo Zane. Dalle basi in Dalmazia la flotta si diresse alla volta di Candia, dove i veneziani seppero della caduta di Nicosia. Duodo propose un’immediata azione controffensiva, ma le perplessità del comandante e una tempesta che sorprese le navi veneziane al largo di Rodi impedirono l’attuazione dell’impresa. La vittoria della Lega Santa nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) fu dovuta in buona parte al fuoco devastante delle sei galeazze da lui comandate, che precedettero la flotta cristiana. Gli stessi comandanti spagnolo e pontificio riconobbero a questa azione un ruolo fondamentale. Queste galeazze erano dotate di un nuovo tipo di cannone, denominato “sforzato”, in grado di sparare la metà più lontano degli altri. In dicembre dello stesso anno Duodo fu richiamato a Venezia e allontanato dal servizio attivo con la flotta, per “motivi di salute” secondo la spiegazione ufficiale. Ciò suscitò il rammarico e le lamentele di don Giovanni d’Austria e del pontefice Pio V; quest’ultimo in particolare disse di giudicarlo “necessario in armata” per la sua esperienza nel campo delle armi da fuoco. A Venezia ricoprì poi vari incarichi, tra cui quello di consigliere ducale per il sestiere di San Marco. In maggio del 1574 fu inviato a Padova in qualità di capitano. Nel 1592 fu nominato provveditore in Friuli, dove assieme a Marcantonio Barbaro e Giacomo Foscarini si occupò della progettata costruzione della fortezza di Palmanova, ma morì il 16 novembre dello stesso anno mentre stava tornando a Venezia. La vittoria della Lega Santa nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) fu dovuta in buona parte al fuoco devastante delle sei galeazze da lui comandate, che precedettero la flotta cristiana. Gli stessi comandanti spagnolo e pontificio riconobbero a questa azione un ruolo fondamentale. Queste galeazze erano dotate di un nuovo tipo di cannone, denominato “sforzato”, in grado di sparare la metà più lontano degli altri. In dicembre dello stesso anno Duodo fu richiamato a Venezia e allontanato dal servizio attivo con la flotta, per “motivi di salute” secondo la spiegazione ufficiale. Ciò suscitò il rammarico e le lamentele di don Giovanni d’Austria e del pontefice Pio V; quest’ultimo in particolare disse di giudicarlo “necessario in armata” per la sua esperienza nel campo delle armi da fuoco. A Venezia ricoprì poi vari incarichi, tra cui quello di consigliere ducale per il sestiere di San Marco. In maggio del 1574 fu inviato a Padova in qualità di capitano. Nel 1592 fu nominato provveditore in Friuli, dove assieme a Marcantonio Barbaro e Giacomo Foscarini si occupò della progettata costruzione della fortezza di Palmanova, ma morì il 16 novembre dello stesso anno mentre stava tornando a Venezia. |

|

|

|

SAGGI IN PDF Saggio sulle 7 chiese di Monselice: “Per la via romana di Monselice e alcune novità grafiche con qualche quesito”. Di Lionello Puppi e Loredana Olivato. Firenze 1974. E’ il primo importante studio sulle 7 chiesette di Monselice, nonostante siano passati quasi 35 anni dalla pubblicazione. Fondamentali le note che accompagnano il testo [vai..] Chiara Ceschi, Chiese , conventi e monasteri: una rassegna del patrimonio artistico tra Settecento e Ottocento, p.565-588. ( Memorie della terra di Monselice; Le collezione dell’ abate Stefano Piombin; Note). [Vai…] Guida del pellegrino al Santuario Giubilare delle Sette di Monselice. Per facilitare il percorso religioso dei pellegrini che visiteranno il Santuario delle Sette Chiese di Monselice presentiamo, in estratto, alcune preghiere predisposto da Flaviano Rossetto [ clicca qui…] |

© 2024 a cura di Flaviano Rossetto per https://www.ossicella.it/

Per la storia di Monselice https://www.monseliceantica.it/

Contatti e info flaviano.rossetto@ossicella.it

Jacopo Palma il giovane, L’Assunta

Jacopo Palma il giovane, L’Assunta Jacopo Palma il giovane, San Giovanni Battista

Jacopo Palma il giovane, San Giovanni Battista

Jacopo Palma il giovane, San Lorenzo

Jacopo Palma il giovane, San Lorenzo Jacopo Palma il giovane, San Sebastiano

Jacopo Palma il giovane, San Sebastiano Jacopo Palma il giovane, SS. Pietro e Paolo

Jacopo Palma il giovane, SS. Pietro e Paolo